您的当前位置:胆管炎 > 胆管炎危害 > MDT简讯No87医院胰胆

MDT简讯No87医院胰胆

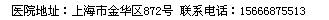

医院

胰胆肿瘤多学科(MDT)研讨会

年01月21日(周一)下午14:00-17:00,医院门诊大楼七楼第二会议室举办了胰胆肿瘤多学科第85次研讨会,会议由普外科主任邵成浩教授主持,参加者包括消化科宁北芳副教授、影像科王俭教授、肿瘤内科焦晓栋主治医师以及普外科、肿瘤科、消化内科、影像科等科室的医生。此次会议分为两部分,第一部分为学术讲座,由普外四科冀蒙医师讲课;第二部分为四例胰胆肿瘤患者的诊断和治疗讨论。

第一部分:学术讲座

普外四科冀蒙医师《术后早期炎性肠梗阻》

术后早期炎性肠梗阻(earlypostoperativesmallbowelobstruction,EPISBO)这一概念国内是由黎介寿院士于年首次提出,并对这一概念的产生、特征及诊断和治疗进行阐述的。EPISBO是指在腹部手术后早期(一般指术后2周),由于腹部手术创伤或腹腔内炎症等原因导致肠壁水肿和渗出而形成的一种机械性与动力性同时存在的粘连性肠梗阻。这种肠梗阻既有机械性因素,又有肠动力障碍性因素,但无绞窄的情况,其包括如下特点:发生在术后早期,肠蠕动曾一度恢复,部分病人已恢复饮食,大部分出现在术后2周左右;症状以腹胀为主,腹痛相对较轻或无腹痛;虽有肠梗阻症状,体征典型,但很少发生绞窄;与腹腔内炎症所致广泛粘连密切相关;X线射片发现多个液平面,并有肠腔内积液的现象;腹部CT可见肠壁增厚,肠袢成团;非手术治疗大多有效。术后早期炎性肠梗阻是术后早期肠梗阻的一种特殊表现形式,并非发生在术后早期的肠梗阻均是术后早期炎性肠梗阻,术后早期炎性肠梗阻多发生在术后短期内(2周),发生时间较为固定,这是由创伤后炎症反应的病理变化决定的,其他类型的术后早期肠梗阻时间差异较大。术后早期炎性肠梗阻病变范围较广,炎症造成的肠蠕动减弱是梗阻的主要原因,其次是肠壁水肿引起的肠腔阻塞。术后早期炎性肠梗阻可采用非手术治疗,而其他原因的多数肠梗阻,在非手术治疗无效后应尽快采取手术治疗,以免耽误手术时机而造成肠坏死。

术后早期炎性肠梗阻禁忌行手术治疗,因其出现即表明肠粘连及炎症正处于较严重的阶段,此时手术难度很大,不仅难以确定梗阻部位,手术易导致肠管损伤、手术范围扩大,造成术后出血、感染、肠瘘等并发症,甚至再次发生肠梗阻,反而加重病情、延长病程。治疗主要是肠外营养,同时辅助生长抑素,必要时加用糖皮质激素,在肠蠕动恢复阶段还可以应用肠动力药以促进梗阻肠道运动功能恢复。尽早向梗阻近端肠腔内放置小肠减压管进行有效的肠腔内减压。非细菌性炎症,并不必须用抗生素,如果梗阻肠袢内细菌过量生长产生盲袢综合征时可短期应用抗生素。另外,腹腔镜技术可显著降低粘连性肠梗阻的发生率;开腹手术时,手术操作轻柔,术中注意保护脏器尤其是肠管浆膜面,避免腹膜损伤,减轻或避免腹腔污染和异物残留,也能够减少肠管粘连和炎性肠梗阻的发生。

病例讨论

一、普外四科王鹏儒医师《胰头占位伴梗阻性黄疸一例》

患者51岁男性,因“间歇性上腹痛3月余,黄疸1周”来院,三月前出现中上腹疼痛,当地胃镜提示“慢性萎缩性胃炎、胃多发息肉”,予抑酸治疗后症状未见改善,一周前疼痛加重伴皮肤巩膜黄染,查肝功能提示胆红素升高(TBIL:86.37umol/L↑、DBIL:62.72umol/L↑),肿瘤指标升高(CA:.3ug/L↑,CEA:15.55ng/ml↑),腹部超声提示肝内外胆管扩张,上腹部CT平扫+增强提示“胰头钩突占位”,既往无特殊,入院查体:全身皮肤、巩膜黄染,伴皮肤瘙痒,余未及异常。

影像科王俭教授:根据该患者影像学提示,胰头部可见一较大肿瘤,直径约5cm,肿瘤内含部分较低密度区,呈低密度液性组织表现,此液性组织张力不高,可能为坏死组织,但胰腺恶性肿瘤的坏死多为轻度强化的低密度病灶,为纤维瘢痕化组织;该患者腹痛于3月前发生,一般胰腺恶性肿瘤出现临床症状(如腹痛、黄疸、胰腺炎等)多为晚期,结合影像学及肿瘤指标升高,诊断首先考虑胰腺恶性肿瘤,可能合并胰腺炎。

普外四科刘安安副主任:该患者3月前已出现腹痛症状,经积极的保守治疗后症状未见明显缓解,反而有加重趋势,说明疾病出现进展,可排除良性肿瘤,根据影像学特点和肿瘤指标,结合患者的病程时间,诊断首先考虑胰腺恶性肿瘤,有手术探查指征。

普外科邵成浩主任:该患者临床症状持续时间较长,发现时肿瘤已较大,CT显示该肿瘤影像学特点与常见的胰腺恶性肿瘤乏血供表现有差异,结合目前检查结果,诊断首先考虑胰腺恶性肿瘤,不排除其他类型肿瘤可能;患者目前临床症状逐步加重并出现黄疸,保守治疗不能缓解,有手术指征;根据该患者肿瘤特点,肿瘤与肠系膜上动静脉关系密切,肿瘤周围组织炎症水肿较重,术中需血管先行,如果血管可安全游离,则行胰十二指肠切除术,如果血管分离困难,则行姑息性手术并取活检,再根据病理结果行后续治疗。

二、普外四科翁俊勇医师《胰头占位一例》

患者43岁男性,因“反复上腹部不适半年”来院,外院上腹部CT平扫+增强提示“胰头占位伴钙化灶”,上腹部MRI平扫+增强提示“胰头占位,神经内分泌肿瘤可能”,PET-CT提示“胰头病变,糖代谢增高,考虑恶性”,患者既往多年吸烟史,余无特殊。入院查体未及明显异常,入院查血常规、肝肾功能、肿瘤指标等均未见异常。

影像科王俭教授:该患者的胰头肿瘤影像学表现有以下几个特点:肿瘤体积较小,边缘较清晰,呈渐进式强化,而神经内分泌肿瘤影像学特点可表现为多种形式,其中胰岛素瘤比较典型的表现为血供丰富、动脉期明显强化,结合肿瘤指标正常,影像学首先考虑实性假乳头状瘤(SPT),SPT的恶性表现有几个特点:年龄大于40岁,男性,生长速度较快;该患者PET-CT提示肿瘤为高代谢,可能恶性潜能较高。另外转移性的胰腺肿瘤,影像学也可表现为同原发肿瘤类似的高代谢,胰胆管不扩张,可单发或多发,但PET-CT未见胰外的高代谢灶,可排除转移性肿瘤来源。

消化内科宁北方副教授:该胰腺肿瘤的影像学特点比较特殊,可行超声内镜进一步观察肿瘤的边界、肿瘤内部回声分部及血供情况,肿瘤内是否有钙化灶及囊性成分。

普外科邵成浩主任:该患者为胰头部的实性占位,但该患者胆胰管均未见扩张,临床症状及化验指标均正常,胰腺癌的典型临床症状、影像学特点及化验指标均不符;一般神经内分泌肿瘤(NET)影像学表现为包膜完整、边界较清晰、动脉期强化明显等特点,且2cm以下的肿瘤极少见到高代谢,而该患者的PET-CT提示此肿瘤代谢增高,如果小的神经内分泌肿瘤代谢增高则提示神经内分泌癌(NEC)可能;SPT多发生于女性,如果发生在男性,往往恶性程度更高,该患者不排除SPT或其他较罕见肿瘤可能,积极手术治疗,限期行Whipple术。

三、普外四科侍力刚医师《胰头伴梗阻性黄疸一例》

患者59岁男性,因“尿色加深,皮肤巩膜黄染半月余”来院,外院查肝功能异常(TBIL:.88umol/L↑,DBIL:.13umol/L↑,ALT:.0U/L↑,AST:.4U/L↑),肿瘤指标升高(CA19-U/ml↑),上腹部CT平扫+增强提示“胰头占位伴肝内外胆管、胰管扩张”,PET-CT提示“胰头区代谢增高灶,考虑为恶性;贲门近胃大弯侧胃壁增厚,代谢增高,胃癌待排”,入院查体:全身皮肤、巩膜黄染,余未及异常;入院查各项血指标同外院,行PTCD减黄后胆红素明显下降。

影像科王俭教授:该患者影像学可见肝内外胆管扩张,胰管轻度扩张,胰头钩突部上方“钩槽”可见低密度乏血供区域,边界欠清晰,胰头后方肝门部可见肿大淋巴结影,PEC-CT提示胰头部高代谢区域与CT提示部位吻合,诊断首先考虑胰头恶性肿瘤,不排除部分淋巴结已发生转移。正常胃部的CT往往可见向胃内凸起的黏膜皱襞、胃壁厚度均匀,此患者的胃部高代谢区域与CT表现不相符,且正常人也可见胃肠道的高代谢区域,需要结合胃镜检查结果来判断。

消化内科宁北方副教授:该患者内镜下提示胃窦部溃疡,胃部未见明显肿瘤;超声内镜下胰头部可见大小约5cm低回声团块,边界欠清,内部回声不均匀,可见片状无回声区,胰头旁肝门部见类圆形低回声区,远端主胰管扩张,结合患者其他影像学检查,考虑胰头恶性肿瘤伴胰头旁淋巴结肿大。

普外四科刘安安副主任:同意以上意见,诊断考虑胰腺恶性肿瘤,但患者影像学提示胰头钩突部肿块已包绕肠系膜上动脉接近°,根据最新《NCCN胰腺癌临床实践指南》应该属于交接可切除胰腺癌,按照指南应该先行新辅助治疗,提高肿瘤的R0切除率。

普外科邵成浩主任:根据患者临床症状、影像学特点、化验结果,诊断首先考虑胰腺恶性肿瘤,根据影像学评估属于交界可切除胰腺癌,指南推荐所有此类患者术前均行新辅助治疗,近年来随着临床研究的不断深入,以及新药的化疗有效性不断提升,对于局部进展期患者在转化治疗后,如疾病稳定无进展,可在排除手术禁忌后,考虑行手术治疗。新辅助治疗即可使部分交界可切除及局部进展期胰腺癌患者肿瘤缩小或降期,从而达到提高其手术切除率和R0切除率的效果,也可在术前的化疗中降低肿瘤细胞活性,抑制肿瘤活性,从而降低肿瘤复发和远处转移的概率,另外术前病人耐受性好,癌组织血供丰富,对放化疗敏感性高,术后肿瘤周围血供发生改变,残留病灶达不到有效的血药浓度,会影响辅助治疗效果。该患者目前存在黄疸症状,可先行减黄治疗,待活检明确病理后行后续治疗。

四、普外四科冀蒙医师《左腹巨大占位一例》

患者62岁男性,因“左中上腹部隐痛2月余,黑便半月余“来院,期间无发热、寒战,外院腹部CT平扫+增强提示“左中上腹巨大占位,约16*14cm,壁厚薄不均、内呈蜂窝状低密度的肿块影,增强扫描壁不均匀强化”。入院查体:腹部平软,左中上腹部轻压痛,无反跳痛,左中上腹部可触及一巨大肿物,约16×15cm,质韧,边界不清,有压痛,活动度差,余未及异常。入院后查血象升高(WBC:10.4×/L↑,N%:79.2%↑),血色素降低(Hb95g/L↓),肝功能提示蛋白偏低(ALB:26g/L↓),肿瘤指标未见异常,腹部MRI平扫+增强及腹腔CTA提示“左中腹部占位,考虑恶性可能性大,间叶源性可能”,,入院2天后患者出现突发高热(体温最高达39.5℃),急查血提示血象升高(WBC:17.9×/L↑,N%:92.0%↑),予以抗感染、降温等对症处理后好转。

影像科王俭教授:根据该患者的腹部CT横断面影像学特点可以判断腹部肿瘤起源部位,如果肠管被肿瘤推向前方,则考虑肿瘤来源于腹膜后或肠系膜根部附近;如果肠管位于肿瘤后方,则考虑肿瘤起源于腹腔内胃肠道组织。该患者肿瘤上极位于胰体后方,属于前一种情况。另外该肿瘤内可见大片坏死组织及蜂窝状含气空腔,说明肿瘤与肠道相通,结合患者近期有黑便这种消化道出血病史,考虑肿瘤起源于肠系膜根部附近,可能为近端空肠起源的肿瘤;目前腹腔内未见腹水及淋巴结,肿瘤边界尚清晰,应该考虑间叶组织来源肿瘤,首先考虑间质瘤。腹部的大肿瘤还有肉瘤或者小肠淋巴瘤,肉瘤多为实性肿瘤,小肠淋巴瘤好发于回肠,在黏膜固有层或黏膜下层炎小肠长轴生长,向腔内外侵犯,空腔多为增大坏死的肠腔,腔内多见为气液平面,较少形成包裹性的蜂窝状表现。

普外四科陈丹磊副教授:结合该患者影像学特点,诊断首先考虑胃肠道间质瘤。目前患者出现发热,考虑肿瘤内坏死空腔与肠道相通,导致继发性感染所致,且患者目前出现黑便、血色素进行性下降,提示肿瘤腔内出血,需尽早手术。

普外科邵成浩主任:同意以上观点,该患者诊断首先考虑胃肠道间质瘤,目前出现瘤内感染、出血,腹腔CTA可见肿瘤大部分血供来源于肠系膜上动脉及其多支分支血管,滋养血管走行于肿瘤壁内,另见肿瘤下极与肠系膜下动脉一分支关系密切,术中需注意。该患者肿瘤巨大,生长时间较长,可能与周围肠管产生粘连,手术过程中需先行游离出肠系膜上动脉及肿瘤供血动脉,避免游离肿瘤过程中肿瘤内大出血。目前肿瘤内已发生感染,术中应避免过度挤压瘤体,以免病原菌及毒素大量入血,发生感染性休克。

会议现场

作者:付志平编辑:彭俊峰

审校:陈丹磊总编:邵成浩

年01月21日

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇