您的当前位置:胆管炎 > 胆管炎症状 > 不念过往不畏将来

不念过往不畏将来

文/田小果图/邱必军

一

历时四个半月后,终于来肝源了。医院的路上,路过一个废品站。里面一架老旧收音机正咿咿呀呀地播放红灯记京剧选段,李铁梅对来取密电的游击队员唱“终于等到你”。恍惚间,觉得是老天在与我对话,回过头来,才惊觉已是泪流满面。肝源到来的日子很巧妙,小朋友那天恰好十三个月,也是得知他患胆道闭锁以来刚好一年。这一年,该如何说这一年呢?它漫长得仿佛透支了我的后半生。某天读到一句话,你享了不该享的福,自然得吃不该吃的苦。一瞬有如惊雷击中。是啊,人生的前二十几年,过得十分顺遂,顺到像开了挂。上帝若是给每个人的人生设定了难易程度,当时的我就一定是极易模式,学业,恋爱,婚姻,自由,一切都是我期许的模样,平淡日子里还常常有不少幸运的事,莫名其妙砸在我头上。但小朋友忽然生病了,我才知道我的人生算是真正来了。我的头发开始分叉和掉落,一根一根地聚成团,悄然无息地堵住下水道。我的墙壁开始漏水,喜欢的墙纸被黄色的水渍浸泡得丑陋不堪。我剖腹产的伤疤开始增生,一到阴雨天就痒得不行,像条狰狞的蜈蚣,张牙舞爪地占据我的小腹。我回家的钥匙忽然不见了,想打个电话问问家人什么时候回来,手机掏出来发现停机了。我的身体也开始疼痛,某天半夜,痛晕了过去,医院才知道,我是一个胆结石患者,泥沙状的结石掉进了胰腺里,引发了胰腺炎。呼,诸事种种。但它们再怎么肆虐,也不及小朋友的病情恶化那般让我沮丧。我的世界就仿佛铺上了一层灰,夏天的清晨,转眼变成了严冬的黄昏。我一定是哪里做错了,我开始检讨自己。开始在每一个睡不着的深夜回想过去这么多年里做错的事,和没好好珍惜的福分。可我又常常觉得不应该,我从来就与人为善,毫无心机,积极上进,笑意盈盈。就这样,轻易陷入了一个可怕的情绪怪圈里,走不出来。常常是半夜看着身边熟睡的小人儿呼吸均匀,苦笑或哭泣。他睡得那般香甜,丝毫不知他的妈妈正内心汹涌,为他未来的不确定性整夜无眠。但人真的是一种韧性极佳的生物。最受苦的时刻,可能变成你最开放的时刻,而你最脆弱的地方,可能蕴藏着你最大的力量。开始带着小朋友南征北战,医院,在泪水和欢笑之间,在希望和绝望之间,像个钟摆,来来去去,去去来来。小朋友47天时,医院做了葛西手术,尽管知道痊愈的希望渺茫,仍然告诉医生我们意愿坚定,请他们尽力给小朋友一个不用肝移植就能痊愈的机会。

二

葛西完后的几个月,每个月都会去重庆复查。恰好是冬季到来。贵州到重庆的高速公路,因为高原海拔,常常雾气蒙蒙,一个一个的长隧道,钻进钻出,忽明忽暗。天气崩坏,如我心境。总是忐忑怀抱希望去重庆,却毫无例外,每一次归途时,拿着报告单,脑袋耷拉在车窗上,使不出一丝力气,小朋友的爸爸默默开车,我们全程无话,各自伤心。我也因此开始害怕那座叫重庆的城市。尽管它夜景迷人,麻辣鲜香,佳人娇俏,可它在我心里,就是不愿涉足的禁地。事到如今,你若在我耳畔提到重庆二字,仍有明媚春日里倒春寒袭来的凌冽感。

小朋友6个月时,复查后,重儿的医生正式宣布葛西失败,该好好准备移植的事儿了。大哭一场后,心头竟然出奇地平静了很多。这是一件奇怪的事。后来想想,倒也觉得正常。就像夜间睡觉,楼上的邻居回来了,哐当一声,你听见他脱掉了一只皮鞋,把你从安逸的睡梦中惊醒,于是你辗转反侧,痛苦难耐,思来想去他什么时候才会脱下第二只皮鞋呢?这下好了。第二只皮鞋终于砸下来了。肝移植这件在家里无人愿意触及的事,如今终于要面对了。成人是什么?一个被年龄吹胀的孩子。不是天生的,而是变成的,因为改变而软弱,因为改变而强大。时值春节前一个多月,重儿医生让我慢慢准备,春节后再正式着手这事儿。那时尚在产假期间,时间十分充裕。我的妈妈某天发现自己的还不到三十岁的女儿,鬓发里竟然有了一丝白发。她惊呆了,我也惊呆了。乐天开朗如我,大概很久都没有开怀笑过了。遇到好玩的事,嘴角正要漾开一个弧度来,心头又蓦地记挂起小朋友的病,那玩意儿真是一块巨石,压在那儿,让所有日常的快乐都变得压抑。妈妈心疼我,说,这样不行,你要调整,你想去哪里?我们带上小朋友出去走走。天渐寒,尚未大冷。我看看窗外呼啸而过的北风和冰冷彻骨的霜花,这个冬天真漫长,像一直不会结束似的。那就去热带,去海边吧,躲过最冷的时候好不好?当背后越有深渊,人就越是想抓住那根名为快乐的稻草。所以,提琴演奏家在即将沉没的泰坦尼克号上会忘情拉奏;纳粹集中营里,犹太人父亲哄骗儿子这是在玩一场游戏,遵守游戏规则的人最终计分就能获得一辆真正的坦克回家;被冤枉入狱的律师在极为封闭缺少自由的环境下,为狱友赢得啤酒,在屋顶短暂享受监狱外面一样的生活氛围。往前行进的过程中,你会逐渐发现,正如电影片段呈现的那样,快乐从来就不会很完整,不会因为你前半段悲苦,就在后半段的某一天统统打包弥补你的悲痛。快乐如同星星般,如碎片般,均匀散落在你人生的夹缝里,如果你不去拼命寻找,拼命索求,你就不会有。苦乐并存,悲喜交加,这才是真实的人生啊。所以,那段时间,我抱着小朋友,靠海而居,早看潮起,晚看潮落,踏浪听涛,去收集碎片似的快乐。这广袤深邃的蓝色海洋,一波又一波的白色浪花,带走了细沙,也带走了不少烦忧。小朋友开心得哇哇大叫,我就跟随着他的愉悦,心情一点一点慢慢复苏,力量一点一点重新汇聚。

三

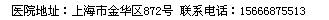

在海边住了整整一个月,直到小朋友的肚子渐渐大了起来,腹水多了,晚上也睡不踏实了,饮食也不好了,我们就义无反顾地来到了上海,见到了夏院长。那一次反而没见到一直联系,指引我到仁济来的邱医生。小朋友的血型和我相同,都是O型,于是决定由我捐肝。花了两天的时间,很快配好了型,平静地回到贵州,同家人度过了一个暖洋洋的猴年春节。除夕当夜,十二点过后,鞭炮声逐渐散去,喧嚣也跟着散去,灯火星星,人声杳杳。我知道,又该重新出发了。元宵节过后的第三天,医院。带着长住的行李,给公司领导说明了情况,获得了领导和同事的支持,批了整整三个月的假。见到了邱医生,他还开玩笑说我请的假太长了。那时,8号楼外面,木栈道两旁的桃树有了一丝粉红,草地也不是年前来配型时那般枯黄,被白霜挟裹着,抬不起头,而是有了一抹浅绿。我拿着相机记录下了这一切,一切正在回暖,朝气蓬勃起来,像极我的心情。

三月初,要做亲体移植的前一天,我拿着手术必须的物品,医院门口,接到邱医生电话,说最新的平扫加强CT结果显示,小朋友不适合做亲体移植,门静脉血栓严重,很长一段都要弃掉,亲体移植为了保障供体的安全,我最多只能切割2厘米的血管给他,如此一来,血管长度不够。医院经过评估,不建议做血管拼接,让我们静待外来肝源。原来邱医生也有预言不准的时候。我三个月的假期,因为变成需要被动等肝,而万般局促起来。等待是最痛苦的折磨,很多等待是需要很长的时间才能得到结果,但又不是所有的等待都会有一个好的结果。肝源的等待,不是在餐厅排队等待点餐——你知道只是时间问题,早晚会吃到热腾腾的饭菜。等待肝源的到来,是断不了念想,却又不确定它能否发生,好害怕最后才发现,自己是在机场等待一艘船,它不会到来,小朋友就已经坚持不下去了。于是,焦灼,不安,从晨起到日落,日复一日。这一段不为人知的日子啊。惶惶然如丧家之犬,凄凄如漏网之鱼。想保持一点体面,不被嗅出不幸的气味,脸上装作若无其事,实则已经五内俱焚。似乎应该找谁倾诉,不过彼此总不在同一个情绪频率,对方说,我感同身受,不,你不会感知如我这般同等的煎熬与苦楚。唯一能懂我情绪的,大概只有邱医生了,他见过太多等待的焦灼,就善于三言两语切中你的七寸,把你从沼泽里拉出来一截,让你又能顺畅呼吸一段时间。当负能量快爆棚时,就去叨扰他,他如一把利刃,能划开心房,把那些不愉快抖落出来,再两三针缝上,干净利落。肝源的消息有时候会来,第一个消息来时,我大晚上跑去办入院,一切妥帖后,坐在病床上哄小朋友入睡,想着他的新生,雀跃异常。晚十点,邱医生来病房,告知肝源血型不对,反复验过后,是A型,不是O型。天知道那种失落感,拖着行李,在夜色中办理出院,回到家已是午夜,睡意已过,一夜无眠。第二次肝源的消息来时,夏院长在韩国出差,小朋友情况复杂,注定这台手术将比其他小朋友的手术凶险,夏院长不在,我不敢冒险,只好无奈放弃。第三个肝源太大,是一个四岁小孩的捐肝。第四个肝源,是成人捐肝,但又在最后关头发现他患乙肝。生活啊,总是给你一点阳光,让你忘记带伞后,转而又给你倾盆大雨。

四

在患得患失之间,慢慢学会了平静。不如意时,所有的人都说要坚强,要快乐,坚强是绝对需要的,但是快乐?在这种情形下,恐怕是太为难人了。毕竟,谁能在跌倒时还觉得高兴?但至少可以做到平静。平静地看待这件事,平静地把该处理的事处理好。平静,没有快乐,也没有不快乐。平静地向领导说明情况,又告了三个月的假。医院,进行术前维护。小朋友发烧了,胆管炎了,那就入院,打针,心疼地看他痛哭,我无能为力,只能咬紧牙关,十指紧捏,关节泛白。小朋友肚子大了,白蛋白低了,那就输人血白蛋白。小朋友血红蛋白只有55了,翻开眼睑毫无血色,那就输血。医院的一切,器械、治疗手段、药品,对以前的我是那么陌生,几个月下来,也算比较熟悉了。在无数次的入院和出院中,看到做亲体的病患家庭来来去去,换了一拨又一拨。我们却仍然在等待。也唯有等待。很多人说你好乐观。但我知道,不是的,我不是个无坚不摧的斗士。每个人都有自由表现悲喜的方式罢了,那时的我,只管向前走,成人的世界里,对悲喜哪有什么标准的表现形式,心头在惶然在滴血,面上也能笑着说几个段子。和小朋友的爸爸说好,不能两个人都一头扎进来,陷入这无边的等待,总要有个人撑里面,有个人撑外面。于是,他专心工作,一有空就来上海看我们。一次,他要去国外出长差,我们一直期盼小朋友能在他走之前完成手术,可这不是我们能决定的,也不是医生们能决定的。他来看我们,一起给小朋友洗澡,小朋友肚大如球,在澡盆里开心玩水,或许是夫妻之间的默契和感应,尽管他无声无息,我却感知到了什么,猛然抬头,看到不轻弹的男儿泪包裹了他的眼睛。我慌张低头。装作什么也没看到。是的,不敢对视。一旦对视上,两个人的情绪可能瞬间会崩溃。他离开上海时,我思前想后发去一条信息:我看到你给小朋友洗澡时哭了。别担心,他会好好的,我会快快乐乐的。很多夫妻,就是这么,于平静中相互搀扶,一步一步走了过来。平静之中,认识了很多病患家庭,见到了几个小孩的突然离去,除了一声叹息,和无言安慰,我别无他法。也见到了不少人情冷暖、世间惆怅,见过一位父亲不肯捐肝,发起疯来家暴……见过一个婴儿肝移植术后恢复不好,母亲气恼地打骂他,说他不争气,要死赶紧死别拖累整个家……见过家里不同意救孩子,勇敢离婚,怀揣两千元就来上海的单亲母亲,却在如海浪涌来的社会爱心筹款前变了质,忘了救孩子的初心……但见得更多的,还是正面的能量,既要担心小孩身体,又要努力筹钱的孩子家长比比皆是,常感动于他们的坚强和不易,孩子出生后,他们生命里最好的年华,医院里过去的。看得最多的颜色,一抹蓝,一抹白,闻得最多的味道,是消毒水的味道,面对着不可预估的未来,在魔障与大爱之间徘徊,在常人难以忍受的枯燥寂寥里数着日子。平静之中,等来了第五个肝源的消息。但好笑的是,真正属于小朋友的肝源到来时,我竟然已被打磨到觉得不真实,那不可能发生,一定又如前几次一样,成为泡影。所以,手术室的医生来接小朋友去手术时,小朋友的奶奶还推着他在花园里玩。护士长问,小朋友呢?我说在外面玩。护士长一愣,噗一下笑开,还玩什么玩,赶紧抱过来消毒抽血换病号服了!我才惊觉,期盼已久的肝源,这一次是真的来了。

五

平静之中,更重要的收获,是深入了解了仁济的小儿肝移植团队。常会感叹他们源源不断的动力和超凡的执行力。让人想起西藏那些寺庙里描绘壁画的僧人,从日出画到日落,即使在黑夜,手持着蜡烛也要继续工作。这群小儿肝移植人像极了这些坚持自我修行的僧人,用尽一生,立定心意,只做一件事。不同的仅仅是,一个是手持画笔的僧侣,一个是手持柳叶刀的医生。一个在无人的大殿里面对他的空白墙面,在无垠的时间里,面对他的信仰和界限。一个却是在冰冷的手术台旁,面对他的病人,对抗死神拉拽的虚无,面对他的信仰和界限。

以前听过一首打油诗,是这样说的:嫁汉不嫁白衣郎,医院忙,春夏秋冬不见面,回家一包脏衣裳。第一次见邱医生,他穿一件白大褂,已经不新了,棉布的衣服,洗几水就旧了。即便站远了看,也会清晰瞧见好些暗印,大部分是日常医疗或手术时留下的印,染了就掉不下去,再慢慢变暗黄,就像时光,一寸寸的在上面留下了痕迹。时间幽微穿过,这白大褂上的泛黄痕迹,像这些医生奉献给小儿肝移植的那些美好年华,对他们来说,应该是止不住的往事幻化。一次翻看邱医生的北京治疗白癜风哪里比较好白癜风有妙方